赵发盛 赵 军 林英庭 韩占强 李久峰

摘 要 选用3头装有永久性瘤胃瘘管和十二指肠瘘管的荷斯坦奶牛,分别饲喂日粮Ⅰ(基础日粮+棕榈油脂肪粉 400 g/d)、日粮Ⅱ(基础日粮+棕榈油脂肪酸钙 400 g/d)、日粮Ⅲ(基础日粮+豆油400 g/d)和日粮Ⅳ(基础日粮),研究了棕榈油脂肪粉、棕榈油脂肪酸钙、豆油对奶牛瘤胃挥发性脂肪酸(VFA)和菌体蛋白(BCP)的影响。结果表明:添加豆油可明显降低瘤胃液中乙酸、丙酸的浓度(P<0.05),棕榈油脂肪粉和棕榈油脂肪酸钙对乙酸、丙酸浓度及乙酸、丙酸比值均无明显影响(P>0.05)。添加脂肪后减少了BCP含量。

关键词 脂肪;瘤胃;VFA;BCP

中图分类号 S823

泌乳期的奶牛随着产奶量的不断上升,能量需要量也逐渐增加,而干物质采食量的增加却相对滞后。因此,处于增乳期及泌乳高峰期的奶牛特别是高产奶牛,常常容易出现能量负平衡。在此期间由于产乳量高而采食量低,奶牛需动用大量的体脂用于产奶[1]。体脂的过度分解容易导致奶牛的代谢机能发生障碍,并导致奶牛酮病或脂肪肝的发生,限制了生产性能的发挥[2]。脂肪是一种高能量密度的供能物质,具有热增耗低、能量利用率高的特点。脂肪的消化能或代谢能转变为净能的利用率要比蛋白质和碳水化合物高5%~10%。添加脂肪可显著提高日粮能量浓度,增加动物的能量摄入量。这对于解决高产奶牛的能量负平衡、提高其生产性能具有极其重要的意义[3]。研究表明,添加脂肪可以提高奶牛产奶量及乳脂率[4]。但直接饲喂未保护脂肪,会引起奶牛采食量下降 [5],纤维素消化率显著降低,乳脂率也随之降低[6]。目前过瘤胃脂肪越来越多地作为能量饲料,以补充奶牛日粮能量的不足。本试验旨在研究不同保护性脂肪对奶牛瘤胃VFA和菌体蛋白的影响,为选择奶牛饲料的理想脂肪添加物提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验动物及饲养管理

选择3头装有永久瘤胃瘘管和十二指肠瘘管的荷斯坦奶牛(平均年龄4岁,平均体重450 kg),试验牛单槽饲养,每日06:00、13:00和19:00饲喂,自由饮水,饲喂TMR全混日粮,每天记录采食量。

1.2 试验日粮及营养水平

按每头奶牛每天采食量来配制TMR混合日粮,试验日粮组成及营养水平见表1和表2。

1.3 试验材料

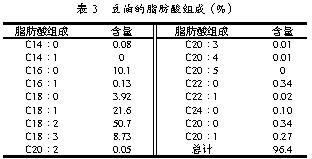

本试验所用豆油、棕榈油脂肪粉和棕榈油脂肪酸钙均为商业产品。其脂肪酸组成及含量见表3~5。

1.4 试验设计

试验分4个阶段,每个阶段预饲期15 d,正式期5 d。每头牛在4个阶段中分别饲喂日粮Ⅰ(基础日粮+棕榈油脂肪粉400 g/d)、日粮Ⅱ(基础日粮+棕榈油脂肪酸钙400 g/d)、日粮Ⅲ(基础日粮+豆油400 g/d)和日粮Ⅳ(基础日粮)。预饲期内脂肪添加量逐渐增加,到第10 d达到规定量。在正式期的前48 h内,每隔4 h采集瘤胃液200 ml。4层纱布过滤后,立即测定pH值,并按采样要求采集样品放入干净的塑料瓶中低温保存,样本采集结束后,测定挥发性脂肪酸和菌体蛋白含量。

1.5 试验项目及方法

1.5.1 挥发性脂肪酸(VFA)的测定

用气相色谱仪测定瘤胃液中VFA含量。

瘤胃液预处理:试管内放置2.4 g酸化吸附剂(重量比为30:1:20的无水硫酸钠、50%的硫酸、硅藻土混合磨匀制成),并加入3 ml 5 mmol/l巴豆酸氯仿溶液,加入用4层纱布过滤的瘤胃液1 ml迅速加塞振荡摇匀,取管内上层液进行分析。

气相色谱条件:Agilent 6890N型色谱仪,内置FAAP通用型毛细管柱,加热器250 ℃,N2为载气,流速为45 ml/min。H2流速为50 ml/min,空气流速为450 ml/min,进样量为0.5 μl。乙酸、丙酸、丁酸峰位分别为2.863、3.305、3.946。

1.5.2 菌体蛋白的测定

菌体蛋白测定参照 Cotta 等(1982)和 Broderick 等(1989)阐述的差速离心法进行[7,8]。

瘤胃液经2层纱布过滤后,于39 ℃ 4 000 r/min下离心15 min去除原虫及饲料颗粒。将上清液在15 000 r/min下离心20 min,弃去上清液,用15 ml 0.85%生理盐水重复洗涤、离心、沉淀两次,沉淀即为细菌组分。将上述高速离心收集的沉淀细菌组分小心无损失地转移到消化管中,按凯氏微量定氮法进行测定。试验样品处理流程如图1所示。

1.6 数据处理

试验数据先用Excel表格进行处理后,再用SPSS软件ANOVA单因子分类进行方差分析,LSD法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同脂肪对瘤胃挥发性脂肪酸浓度的影响(见表6、表7)

瘤胃液中3种VFA的浓度随采食后时间推迟而逐步升高。奶牛日粮中添加豆油后,可明显降低采食后4 h乙酸、丙酸的浓度(P<0.05),但对丁酸影响较小(P>0.05);而棕榈油脂肪粉和棕榈油脂肪酸钙虽有降低3种VFA水平的趋势,但差异不显著(P>0.05)。

瘤胃液中乙酸/丙酸比值有随采食后时间推迟而增大的趋势。奶牛日粮中添加脂肪后,虽均在一定程度上降低了乙酸/丙酸的比值,但差异不显著(P>0.05)。

2.2 不同脂肪对菌体蛋白的影响(见表8)

添加脂肪后菌体蛋白含量与对照组相比均有所下降。棕榈油脂肪酸钙组、豆油组在采食后0 h、2 h和平均值与对照组差异显著(P<0.05);棕榈油脂肪粉组菌体蛋白除0 h外与对照组差异不显著(P>0.05)。

3 讨论

大量研究表明,青粗饲料发酵的乙酸比例高达70%,而丙酸仅占20%;但精饲料则相反,乙酸比例约占50%,丙酸比例40%。韩继福等(1996)用体内法研究发现,阉牛日粮的NDF/OM与VFA中的乙酸比例呈线性正相关,与丙酸比例呈高度线性负相关[9]。有关添加脂肪对瘤胃内VFA影响的研究较少。Schmidt(2000)[10]、Sipocz(1999)等[11]试验表明,脂肪酸钙不会降低VFA及乙酸与丙酸比例,对瘤胃发酵的影响不大。而李建军等(2000)报道,日粮中添加 8%的脂肪酸钙,降低了乙酸、丙酸、丁酸和 TVFA 浓度及乙酸与丙酸比例[12]。本研究发现,瘤胃液中3种VFA的浓度随采食后时间推迟而逐步升高。奶牛日粮中添加豆油后,可明显降低采食后4 h乙酸、丙酸的浓度(P<0.05),但对丁酸影响较小(P>0.05);而棕榈油脂肪粉和棕榈油脂肪酸钙虽有降低3种VFA水平的趋势,但差异不显著(P>0.05)。添加脂肪不影响瘤胃液中乙酸/丙酸比值。

瘤胃中脂肪浓度对微生物活动有明显的抑制作用。Brooks(1954)的体外试验表明,当培养液中玉米油含量达到 400~680 mg/dl 时,就可抑制纤维素细菌的活动[13];另据Devendra研究,脂肪对瘤胃中特定微生物的有毒作用改变了瘤胃微生物区系[14]。本研究发现,添加脂肪后瘤胃液中菌体蛋白均有所下降,尤其以豆油组下降幅度最大。刘瑞芳(2006)报道培养液添加8%植物油后菌体蛋白浓度降低,说明对微生物产生了毒害作用[15],与本试验添加豆油后结果一致。

4 结论

① 日粮中添加棕榈油脂肪粉和棕榈油脂肪酸钙虽有降低3种VFA水平的趋势,但与对照组差异不显著;而日粮中添加豆油后,可显著降低采食后4 h乙酸、丙酸的浓度。

② 奶牛日粮中添加脂肪后,虽均在一定程度上降低了乙酸/丙酸的比值,但与对照组差异不显著。

③ 添加脂肪后菌体蛋白含量与对照组相比均有所下降,其中以棕榈油脂肪粉对菌体蛋白含量影响最小。

参考文献

[1] 冯仰廉.反刍动物营养学[M].北京:科学出版社,2004:417-418.

[2] R. R. Grummer, A. L. Jacob, J. A. Woodford. Factors associated with variation in milk fat depression resulting from high grain diets fed to dairy cows[J]. J. Dariy Sci., 79(3):613-619.

[3] 徐飞良,刘伶俐,肖兵南. 瘤胃保护性脂肪在奶牛营养中的研究与应用. 饲料广角,2006(4):26.

[4] 刘庆慧,等.高不饱和脂肪酸对奶牛产奶性质的影响[J].饲料研究,2000(10):9-10.

[5] Brooks, C. C. B. Garner, Gehrke, et al.The effect of added fat on the digestion of cellulose and protein by ovine rumen micro organisms. Animal.Sci., 1954(14):210.

[6] 郑晓中,冯仰廉.反刍家畜脂肪补充饲料的研究与应用.中国畜牧医学会第十届会员代表人会暨学术年会论文集.北京:中国农业大学出版社,1996:67-70.

[7] Cotta M A.Interaction of ruminal bacteria in the production and utilizationof dextrins form soluble starch.Abstr.44 in proc.20th Conf.Rumen Funcion.Chicago,I L.1989.

[8] Broderick G A,Craig W M.Metabolism of peptides and amino acids during in vitro protein degradation by mixed rumen organisms[J]. J. Dairy. Sci.,1989,72:2 540-2 548.

[9] 韩继福,冯仰廉,张晓明,等.阉牛不同日粮的纤维消化瘤胃内VFA对甲烷产生的影响[J].中国兽医学报,1997,17(3):278-280.

[10] Schmidt J, Sipocz P. The effect of bypass fat on the rumen fermentation and its use in the feeding of high lactation cows. Allattenyesztes es Takarm-anyozas.2000,49(2):139-145.

[11] Sipocz J,Sipocz P.Use of bypass fat protein and bypass fat in feeding high-yieding dairy cows. Allattenyesztes es Takarm-anyozas, 1999,48(6):669-671.

[12] 李建军,毛华明.反刍动物高能添加剂——棕榈油脂肪酸钙研究进展[J].国外畜牧科技,2000(2):14-16.

[13] Brooks.The effects of fatty acids on pure culture of rumen bacteria[J]. J. Dairy. Sci.,1954,43:46.

[14] C Devendra,D Lewis.The interaction between dietary lipids and fibre in the sheep[J]. Anim. Prod.,1974(19): 67.

[15] 刘瑞芳.日粮中添加植物油对奶牛瘤胃发酵和乳脂中共轭亚油酸含量影响的研究[M].内蒙古农业大学硕士学位论文,2006,5.

(编辑:张学智,) |